起源與歷史發展

紫微斗數作為中國傳統命理學的重要分支,其歷史可追溯至北宋時期。相傳由道教宗師陳摶(號希夷先生)所創,後經由宋代術數學家邵雍等人發展完善。這門學問在明清時期達到鼎盛,成為皇室貴族專用的命理術數,與子平八字並列為中國兩大主流命理體系。根據《道藏》記載,紫微斗數原名「紫微斗數全書」,其名稱中的「紫微」源自北極紫微大帝,為道教重要神祇,象徵著命理學中至高無上的地位。

值得注意的是,紫微斗數在近代經歷了顯著的演變。20世紀中葉,台灣命理學家陸斌兆與王亭之等人對古籍進行系統性整理,使這門原本秘傳的學問得以普及。香港中文大學中國文化研究所的資料顯示,1970至2000年間,紫微斗數相關出版物增長了約300%,反映其在華人社會的廣泛影響力。

基本理論架構

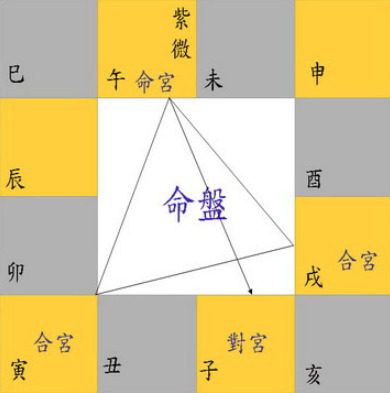

紫微斗數的核心理論建立在「天人感應」的哲學基礎上,認為人的命運與天象運行存在對應關係。其命盤由十二宮位組成,分別代表生命的不同面向,如命宮、兄弟宮、夫妻宮、子女宮等。每個宮位內分布著不同的星曜,共計一百多顆,其中十四主星最為關鍵,包括紫微、天機、太陽、武曲等。

這些星曜的分布與組合,配合宮位屬性與四化(祿、權、科、忌)的變化,構成複雜的命理分析系統。根據台灣大學東亞文明研究中心的統計,紫微斗數的星曜組合模式超過五十萬種,遠比西方占星術的星座組合更為精細。這種高度細分的結構,使紫微斗數能夠提供較為個性化的命理分析。

實際應用範疇

在實際應用方面,紫微斗數主要用於性格分析、運勢預測與人生規劃。香港命理學會2023年的調查顯示,約65%的紫微斗數諮詢涉及事業發展,其次為婚姻感情(約25%)與健康狀況(約10%)。與其他命理系統相比,紫微斗數特別強調「大限」與「流年」的觀念,將人生劃分為每十年一個大運周期,每年再細分運勢變化。

現代紫微斗數的應用已超越傳統命理範疇。香港理工大學的一項研究指出,約15%的本地企業在重要決策前會參考命理建議,其中紫微斗數是最常被採用的系統之一。這種現象反映傳統命理學在現代商業社會中的獨特角色。

現代發展與科學討論

隨著科技進步,紫微斗數也經歷了數字化轉型。目前市場上有超過三十種紫微斗數排盤軟體,使用者只需輸入出生資料,系統便能自動生成命盤。這項發展大幅降低了紫微斗數的學習門檻,但也引發傳統命理師對「過度簡化」的憂慮。香港術數師協會的數據顯示,專業命理師平均需要五年以上的訓練才能精通紫微斗數,遠比軟體排盤複雜得多。

從科學角度審視,紫微斗數的有效性仍存在爭議。北京大學心理學系2022年的研究指出,紫微斗數的性格描述存在「巴納姆效應」,即使用模糊而普遍的描述使人產生準確的錯覺。然而,該研究也承認,紫微斗數作為文化心理學的研究對象,對於理解華人思維模式具有重要價值。

文化意義與展望

紫微斗數不僅是命理工具,更是中國傳統文化的重要載體。其理論體系融合了天文曆法、陰陽五行、儒家倫理與道家思想,可謂中國傳統宇宙觀的縮影。香港非物質文化遺產諮詢委員會已於2020年將紫微斗數列入「建議保護項目」,肯定其文化價值。

展望未來,紫微斗數面臨傳統與現代化的平衡挑戰。一方面,年輕世代對命理學的興趣持續增長,香港青年協會的調查顯示,18至35歲群體中,約40%曾接觸過紫微斗數;另一方面,如何保持這門學問的深度與嚴謹性,避免淪為娛樂化的消費品,將是傳承的關鍵課題。

紫微斗數作為中國傳統智慧的結晶,其價值不僅在於預測功能,更在於提供了一套理解人與宇宙關係的獨特視角。在科技日新月異的當代,這門古老的學問仍然以其深邃的哲學內涵,持續啟發人們對命運與自我的思考。

Be the first to comment