偏頭痛作為一種原發性頭痛疾患,影響全球約12%人口,在香港的盛行率達15.3%,女性患者比例為男性的三倍。此病症不僅表現為單側搏動性頭痛,更常伴隨光敏感、噁心等自主神經症狀,嚴重影響患者生活品質。

神經血管異常的病理基礎

偏頭痛的本質在於三叉神經血管系統的異常活化。當腦幹中樞調控失常時,會促使降鈣素基因相關肽(CGRP)過度釋放,引發腦膜血管擴張與神經源性炎症。香港中文大學研究發現,本地患者血漿CGRP濃度較常人高出42%,這與疼痛強度呈正相關。腦功能影像學更顯示,發作期間丘腦與視皮質出現異常放電,這解釋了為何30%患者會經歷先兆症狀。

臨床表徵的多元表現

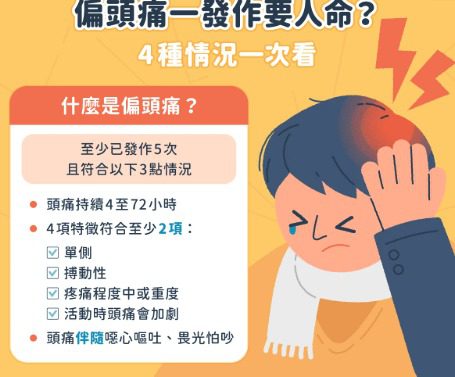

典型偏頭痛發作可分為四個階段:前驅期(情緒變化、頸部僵硬)、先兆期(視覺閃光、言語障礙)、頭痛期(單側搏動痛)及恢復期(疲憊感)。值得注意的是,香港患者特別容易因天氣驟變誘發,這與本地氣壓波動頻繁有關。職場族群則常因長時間使用電子產品,出現「螢幕性偏頭痛」這新型亞型。

預防醫學的三級介入

初級預防針對高風險族群,建議維持規律作息與充足睡眠。香港頭痛學會研究顯示,睡眠時間變異超過1.5小時,會使發作風險增加67%。次級預防採用頭痛日記追蹤誘因,常見觸發因子包括紅酒、味精及人工甜味劑。三級預防則針對慢性患者,每月發作超過4次者需考慮預防性藥物。

急性發作的階梯治療

輕中度發作可選用非類固醇消炎藥(如布洛芬),但需注意「藥物過度使用性頭痛」風險,每月服用止痛藥超過10天即可能惡化病情。中重度發作應使用曲坦類藥物,其通過收縮腦血管及抑制CGRP釋放發揮作用。香港最新治療指引強調「早期用藥原則」,在疼痛未達高峰前服用效果最佳。

預防性藥物的選擇策略

每月發作超過3次者應考慮預防治療。β受體阻斷劑(如普萘洛爾)可減少30-50%發作頻率,但哮喘患者禁用。抗癲癇藥物(如托吡酯)則適合合併肥胖者,惟需注意認知副作用。最新CGRP單株抗體每月皮下注射一次,臨床試驗顯示可降低發作天數達75%,現已納入香港醫管局專用藥物名冊。

非藥物治療的輔助角色

神經調節技術如經皮迷走神經刺激(tVNS),可通過耳部電極調節疼痛通路。香港理工大學開發的「智能頭帶」能監測腦波變化,在發作前期發出預警。行為療法方面,生物回饋訓練教導患者控制體溫與肌電活動,研究證實可使藥物用量減少40%。

生活型態的調整要點

維持規律進食尤其重要,低血糖狀態易誘發發作。運動建議採取中等強度有氧活動,劇烈運動反而可能成為誘因。壓力管理可採用漸進式肌肉放鬆法,每日練習20分鐘,持續8周能顯著降低頭痛影響程度。職場人士應每50分鐘休息10分鐘,調整螢幕亮度和對比度至舒適水平。

偏頭痛的管理需採生物-心理-社會模式。隨著精準醫學發展,基因檢測將能更早識別高風險族群。香港作為高壓都市,其整合中西醫的治療模式,特別是針灸在預防方面的應用,為國際頭痛治療提供了新思路。患者應建立正確疾病認知,與醫師共同制定個人化治療計劃,方能有效控制這項「隱形殘疾」。

Be the first to comment