道教地官赦罪的神聖時空

農曆七月十五日(2025年對應國曆8月6日)的中元節,實為三重宇宙觀的疊加產物。道教《玄都大獻經》記載,此日地官大帝校籍赦罪,開啟「天地水」三官體系中的地界通道。北魏寇謙之改革天師道時,將七月半納入「三元節」儀軌,形成「天官賜福(正月十五)、地官赦罪(七月十五)、水官解厄(十月十五)」的完整時間神學。2023年江西出土的東晉墓券顯示,早期道教信徒已在此日舉行「解注」儀式,以陶瓶盛血食鎮壓地下鬼祟,印證此節日淵源至少可追溯至四世紀。

佛教目連救母的業力解構

印度佛經《盂蘭盆經》在五世紀傳入中土後,目連尊者地獄救母的故事與本土幽冥信仰融合。敦煌藏經洞發現的唐代變文《目連緣起》,詳細描繪「七月十五設盂蘭盆,飯食百味五果」的場景。佛教的「倒懸」隱喻(梵語ullambana音譯為盂蘭),將道教單純的赦罪概念深化為業力償還機制。大足石刻北山第253龕的宋代目連雕像,手持的缽盂刻有餓鬼道眾生形象,直觀展現「盆供」超渡的宗教意象。這種跨文化融合,使鬼節從畏懼鬼魅的消極防禦,轉化為主動積累功德的修行實踐。

儒家孝道倫理的儀式轉譯

北宋《東京夢華錄》記載,汴京中元節「先數日市井賣冥器,以竹斫三腳如燈窩狀,謂之盂蘭盆」。朱熹在《家禮》中特別規範,士大夫家族應於此日「設齋供奉歷代祖先」。儒家將佛教的普渡概念收編為「慎終追遠」的孝道展演,形成「家祭-寺齋-野祀」的三重儀式結構。香港新界宗族保存的清代族譜顯示,中元「燒衣」時需按輩分誦讀《孝經》選段,使陰間救贖與陽世倫理緊密綑綁。這種儒教改造,讓鬼節獲得主流價值觀的背書而廣泛傳播。

民間巫覡方術的活態遺存

在官方宗教敘事之外,華南地區的「陰陽中介」傳統賦予鬼節獨特的地方性。閩南「普度」儀式中,道士手持「手轎」進行「落陰」問事;粵港「燒街衣」習俗保留「米粒圈界」的巫術防禦。2024年台灣雲林縣口湖鄉的牽水(車藏)儀式,仍嚴格遵循「引水路→解冤結→送王船」的古法流程。這些源自楚越巫文化的實踐,構成鬼節最生動的底層肌理,人類學家稱之為「漢族薩滿主義的活化石」。

節令農耕文明的時間密碼

先秦《禮記·月令》已載「孟秋之月…農乃登穀,天子嘗新」,七月原是慶祝豐收的時節。湖北雲夢睡虎地秦簡《日書》警告「七月不可嫁娶、入官」,反映夏秋之交的氣候風險。當農業社會的「嘗新祭」與幽冥信仰結合,便形成「以新穀敬亡靈」的獨特習俗。現今客家地區的「薦新」儀式(以初熟稻米製鬼餅),正是這種農事傳統的千年孑遺。

現代都市的儀式變異

香港殯儀館2025年推出的「VR超渡」服務,允許客戶透過元宇宙參與法會;新加坡佛教團體開發的「電子冥鏹」App,首週下載量突破50萬次。這些數位化實踐看似顛覆傳統,實則延續「科技媒介通靈」的古老脈絡——正如唐代已用「水陸畫」超度亡魂,宋代以「紙紮」再現陰間所需。當代都市人將祭品從實體金紙轉為NFT冥幣,不過是媒介載體的與時俱進。

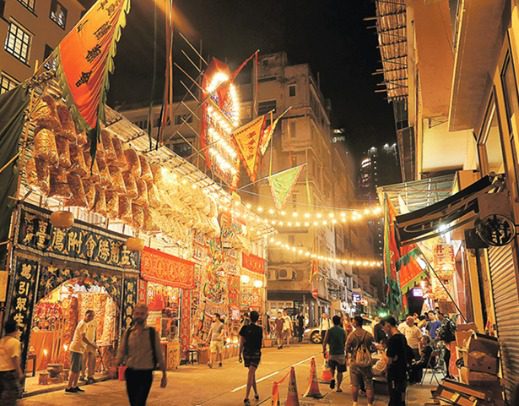

從地官大帝的赦罪簿到元宇宙的往生殿,七月鬼節始終是生者與未知世界的對話嘗試。這個節日的弔詭在於:它既通過祭祀安撫亡靈,又藉由禁忌強化恐懼;既強調儒家倫理秩序,又包容道教神秘主義。或許正如香港長洲「搶孤」儀式所揭示的——高聳的祭品山既要餵飽孤魂,更要讓活人在攀搶過程中,親身經歷陰陽邊界的危險與誘惑。在這個意義上,鬼節從未真正關於死亡,而是生者對存在本質的年度叩問。

Be the first to comment