隨著人工智慧與自動化技術的飛速發展,遠程控制工作模式正逐步改變全球產業格局。這股技術浪潮不僅重塑了傳統工作方式,更對勞動力市場產生深遠影響,迫使從業人員必須正視技能轉型的迫切性。本文將深入探討遠程控制技術在多個領域的實際應用案例,分析其對就業市場的衝擊,並思考人類勞動力在自動化時代的定位與出路。

建築業的無人化施工革命

建築業作為勞動密集型產業,正經歷前所未有的自動化轉型。日本大林組建築公司開發的「Smart Construction」系統,允許工程師透過5G網絡遠程操控位於工地的大型機械設備。2023年實測數據顯示,熟練操作員在東京控制中心可同時管理三台位於北海道的挖掘機,施工效率提升40%,而人力成本降低35%。這項技術特別適用於危險環境作業,如福島核電站廢爐工程中,工作人員便在安全距離外透過VR介面操控機械臂執行拆除任務。

中國建築集團研發的「AI監工系統」,該系統結合無人機巡檢與BIM建模技術,可即時遠程監控全國各地建築工地的進度與品質。系統內建的深度學習算法能自動識別施工缺陷,準確率已達92.7%,大幅減少現場監理人員需求。據統計,採用此技術的項目管理團隊規模平均縮減了28%,預示著傳統建築管理崗位的結構性減少。

醫療領域的遠距手術突破

醫療產業的遠程控制應用正改寫外科手術的時空限制。美國Intuitive Surgical公司研發的達文西手術系統已進化至第五代,資深外科醫生可透過專用控制台遠程操作機械手臂進行精密手術。2022年,克利夫蘭醫學中心成功完成跨大西洋膽囊切除術,主刀醫師位於美國俄亥俄州,而患者卻在法國斯特拉斯堡醫院,兩地時延控制在135毫秒內。術後數據顯示,遠程手術併發症發生率與傳統方式無統計學差異,但復原時間縮短15%。

在診斷領域,AI輔助遠程影像判讀系統已能處理90%的常規X光片與CT掃描。英國NHS的試點項目表明,配備深度學習算法的放射科醫生工作效率提升300%,誤診率降低27%。這導致英國放射科技師協會預測,未來五年內基礎影像分析崗位可能減少40%,迫使從業人員必須升級至更複雜的綜合診斷技能。

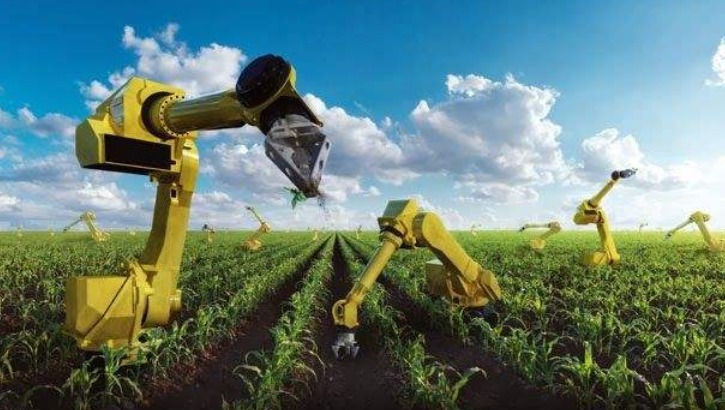

農業自動化的精準管理

傳統農業正迅速轉型為高科技產業,荷蘭的「遠程農場」概念已實現溫室作物全週期無人化管理。透過物聯網感測器網絡與AI決策系統,農藝師在控制中心便可調控數十公里外溫室的光照、濕度與營養液供給。2023年統計顯示,此類系統使番茄單位產量提升65%,而勞動力投入減少80%。日本Spread公司更建成全球首座完全自動化生菜工廠,僅需20名技術人員便可年產1,100萬株生菜,較傳統農場節省99%人力。

在戶外農業方面,美國John Deere推出的全自動拖拉機系統已能實現農場主遠程監控數千公頃耕地的播種、施肥與收割作業。其AI算法可根據即時土壤感測數據調整耕作參數,使化肥使用效率提升30%。這項技術直接衝擊傳統農業勞動市場,美國農業部估計,到2030年將有45%的田間工作崗位被自動化系統取代。

製造業的智慧工廠轉型

工業4.0浪潮下,全球製造業正加速邁向「黑燈工廠」模式。德國西門子安貝格電子工廠已實現75%生產流程無人化,工程師透過數字孿生技術遠程監控與優化生產線。該廠每百萬件產品缺陷率僅9.8,較傳統工廠提升50倍品質穩定性,而單位產值人力需求下降88%。中國的「燈塔工廠」計劃更顯示,採用遠程控制技術的先進製造企業平均生產效率提升67%,產品上市時間縮短53%。

在精密製造領域,瑞士ABB的YuMi協作機器人已能由專家遠程編程指導執行微米級裝配任務。2023年蘇黎世聯邦理工學院的實驗證明,經驗豐富的技師透過觸覺反饋系統遠程操作,其裝配精度可達±2微米,與現場操作無異。這種模式使跨國企業能將高技能人力集中於總部,而分散式工廠僅需保留基礎維護人員,徹底改變全球製造業的人力配置邏輯。

服務業的虛擬化衝擊

服務業的遠程化轉型同樣來勢洶洶。韓國電信開發的「AI虛擬員工」系統已部署於200家銀行分行,能透過全息投影與客戶互動,處理85%的常規櫃檯業務。實際運營數據顯示,此系統使單一分行人力需求從12人降至4人,客戶等待時間縮短70%。日本軟銀機器人Pepper更進化至可遠程由AI或人工切換控制,在旅館接待崗位的應用使前台人力減少60%。

法律與會計等專業服務也面臨自動化挑戰。美國DoNotPay法律機器人已能處理1,000多種標準法律文件,收費僅為人工服務的5%。四大會計事務所普遍採用的AI審計系統,可自動分析數百萬筆交易記錄,使初級審計員需求銳減。普華永道內部報告預測,未來三年內其全球基礎會計崗位將減少35%,轉而增加AI訓練師與數據解讀專家等新型職位。

職場轉型的必然與因應

上述案例清晰顯示,遠程控制技術與AI的結合正系統性地重塑勞動力市場結構。世界經濟論壇《2023未來就業報告》預測,到2027年全球將有6,900萬個崗位被自動化取代,同時創造9,700萬個新職位,淨增長背後隱藏著劇烈的技能結構轉變。麥肯錫全球研究院分析指出,未來勞動力需具備三大核心能力:人機協作技巧、數據解讀能力與持續學習適應性。

教育體系必須加速變革以應對這波轉型浪潮。新加坡「技能創前程」計劃值得借鑑,該國投入30億新元助在職者學習AI、機器人操作等未來技能。芬蘭的「全民AI教育」項目更證明,系統性培訓可使非技術背景人員在六個月內掌握基礎自動化系統管理能力。對個體工作者而言,主動擁抱技術變革、培養跨領域整合能力,將是保持職場競爭力的關鍵策略。

遠程控制技術的發展不可逆轉,與其視之為威脅,不如理解為生產力解放的契機。歷史經驗表明,每次技術革命最終都創造出更多高價值工作機會,但轉型期的陣痛不可避免。政府、企業與教育機構必須形成合力,構建完善的職業轉型支持體系,方能幫助勞動力市場平穩過渡至人機協作的新時代。唯有主動適應這波變革浪潮,人類勞動力才能在自動化洪流中找到不可替代的定位。

Be the first to comment