香港每年夏天都會受到颱風威脅,狂風暴雨來襲時,大家是否好奇這股自然力量究竟如何形成?為何它的破壞力如此驚人?本文將深入淺出地解構颱風的科學原理、形成過程,以及香港人如何應對!

颱風是什麼?為何叫「風球」?

颱風(香港俗稱「風球」)是一種強烈的熱帶氣旋,在西北太平洋地區生成,風速超過每小時118公里時即被稱為「颱風」。香港的「風球」稱呼源自早期天文台以懸掛球形信號示警的傳統,至今仍用「1號戒備」「8號烈風」等標誌提醒市民風力等級。

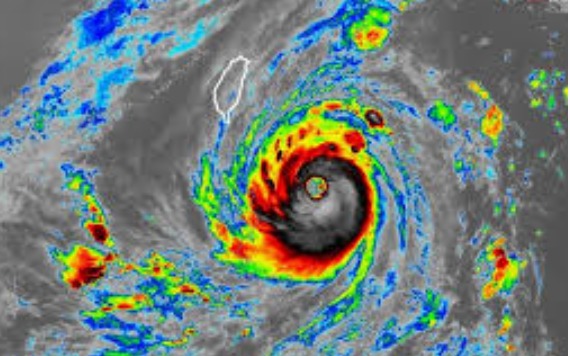

颱風的結構猶如一個巨型旋轉陀螺:中心是晴朗無風的「風眼」,周圍環繞著高聳的「眼牆」,這裡的風雨最為猛烈;外圍則是螺旋狀的雨帶,影響範圍可達數百公里。這種結構讓颱風既能帶來充沛雨水,也能摧毀建築、引發山洪,堪稱「溫柔與暴烈的結合體」。

颱風如何誕生?四大關鍵條件缺一不可

颱風並非憑空出現,它的形成需要「天時地利」配合,科學家歸納出四大必要條件:

- 溫暖海水:海水溫度需達26.5°C以上,蒸發的水氣是颱風的「燃料」。

- 潮濕大氣:水蒸氣在上升過程中凝結釋放熱能,驅動氣旋加強。

- 弱風切變:高空風力若太強,會破壞颱風結構,使其無法成形。

- 地球自轉效應:科氏力讓氣流旋轉,北半球颱風總是逆時針旋轉。

當這些條件齊備,熱帶洋面上的低壓擾動會逐步發展為熱帶低氣壓、熱帶風暴,最終升級為颱風。有趣的是,颱風的「成長之路」充滿變數——若移動到冷水域或登陸,便會因「斷糧」而迅速減弱。

颱風路徑為何難以預測?

每次颱風逼近,香港人總緊盯天文台的預測路徑圖,但為何颱風的走向常突然改變?原來,颱風受多重因素影響:

- 副熱帶高壓:如同「隱形推手」,高壓脊的位置決定颱風是西行登陸還是轉向日本。

- 季風槽與雙颱效應:若同時存在兩個颱風,可能互相牽引,產生「藤原效應」,路徑更加詭譎。

- 地形效應:台灣、菲律賓等地形可能使颱風偏折,甚至引發「雙眼牆置換」,加劇風力波動。

正因如此,即使現代科技發達,颱風預報仍有誤差,市民需留意天文台的最新消息!

香港如何應對颱風?防災必學三招

颱風是香港的「常客」,但我們真的準備好了嗎?以下關鍵措施能保命減損:

- 居家防備:

- 鎖緊門窗,用膠帶貼成「米」或 「X」字防爆裂。

- 清理排水口,避免「倒灌水」浸屋。

- 準備應急包(手電筒、乾糧、藥物)。

- 外出風險:

- 8號風球下切勿「追風」拍照,強風可吹動汽車!

- 避免經過低窪地區(如鯉魚門、大澳)免遭暴潮淹沒。

- 長遠規劃:

- 關注「極端颱風」趨勢,氣候變暖或導致「超級颱風」頻現。

- 支持城市排水系統升級(如「海綿城市」計劃)。

颱風的「雙面刃」:災害與饋贈

颱風雖帶來破壞,卻也是自然生態不可或缺的一環:

- 補充淡水:颱風降雨填滿水塘,曾緩解香港旱災。

- 平衡氣候:將熱帶熱量輸送至溫帶,調節全球能量分布。

- 海洋生態:翻動深層海水,帶來養分促進漁業資源。

下次颱風來臨時,不妨以科學視角觀察這股自然之力——它既是威脅,也是地球生命循環的見證。

知識就是防災力

颱風的威力人類無法控制,但透過了解其成因與應對方法,我們能將傷害降至最低。記得分享這篇文章給親友,齊齊做個「智慧防風人」!

Be the first to comment