心臟疾病長期位居全球十大死因之首,在香港更每年導致逾六千人死亡。這種看似突然發作的疾病,實則經歷漫長的發展過程,需要從日常預防、早期識別到緊急處理的全方位應對策略。

認識心臟病的潛在威脅

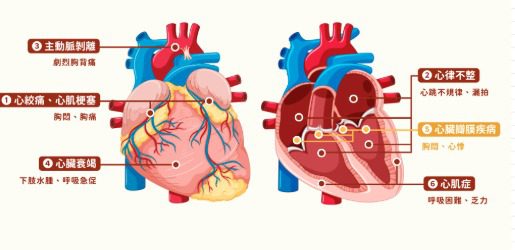

現代醫學將心臟病主要分為冠狀動脈疾病、心律異常和心臟衰竭三大類。其中冠狀動脈粥樣硬化最為常見,當血管內壁積聚脂肪斑塊導致管腔狹窄,心肌便會因缺血缺氧而壞死。值得注意的是,香港約四成患者發病時並無典型胸痛症狀,反而表現為消化不良、肩背疼痛或異常疲勞,這使得早期診斷更具挑戰性。

科學預防的五大支柱

飲食控制構成預防的第一道防線。地中海飲食模式被證實能降低31%的心臟病風險,其核心在於每日攝取300克以上蔬果、選用橄欖油等不飽和脂肪,以及每周至少食用兩次深海魚類。特別要控制鈉鹽攝入,香港人日均鹽分攝取量達8.8克,遠超世衛建議的5克標準。

規律運動方面,香港衛生署建議每周進行150分鐘中等強度有氧運動,如快走或游泳。研究顯示,堅持三個月規律運動可使高密度脂蛋白(好膽固醇)提升15%,同時降低低密度脂蛋白氧化程度。對於辦公室族群,每坐一小時站立活動五分鐘,能顯著改善下肢血液回流。

壓力管理在快節奏的都市生活中尤為關鍵。持續壓力會使皮質醇水平長期偏高,導致血管內皮功能障礙。臨床實踐證明,每日15分鐘正念冥想配合腹式呼吸,連續八周可降低動脈僵硬度14%。香港心臟專科學院特別推薦「3-3-3」原則:每天3次、每次3分鐘、專注於3種感官體驗的簡短放鬆法。

早期預警信號的專業解讀

心絞痛的典型表現為胸骨後壓榨性疼痛,但香港氣候潮濕常使症狀變異為悶脹感或灼熱感。非典型症狀更需警惕:無故冷汗淋漓、突發牙床酸脹、左手小指放射性麻痛等都可能是心臟求救信號。醫學界最新提出的「20分鐘法則」指出,任何不明原因的上半身不適若持續超時,應立即就醫。

對於高危族群,定期檢測不能僅依賴常規心電圖。冠狀動脈鈣化掃描能提前5-10年發現血管病變,頸動脈超聲波則可評估全身動脈硬化程度。香港私人醫療機構近年引進的液體活檢技術,通過分析血液中循環微粒,能在心肌細胞死亡前數月發現異常。

突發事件的應急處理

當疑似心臟病發作時,正確的黃金四分鐘處理至關重要。首先協助患者採半坐臥姿勢,解開緊身衣物。香港急救協會強調,此時絕對禁止自行服用硝酸甘油,除非患者隨身攜帶並經醫囑使用。應立即呼叫救護車,並準備實施心肺復甦。

現代心肺復甦術已更新按壓頻率至100-120次/分鐘,深度至少5厘米。公共場所配置的自動體外除顫器(AED)操作簡便,機器會自動分析心律並指導施救。值得注意的是,香港法律明確規定,施救者在無重大過失情況下可免責,這消除了市民施救的後顧之憂。

康復管理的系統方案

急性期後的康復治療同樣重要。香港醫院管理局推行的心臟康復計劃為期三個月,包含運動處方、營養指導和心理支持。其中運動訓練需在專業監護下進行,通過心肺運動試驗精準確定安全強度。研究數據顯示,完成完整康復計劃的患者,五年內再入院率降低43%。

藥物治療方面,除傳統的抗血小板藥物和他汀類藥物外,新型SGLT2抑制劑被證實可降低心衰患者死亡率31%。患者需特別注意,阿司匹林的一級預防作用在亞洲人群中效果較弱,應嚴格遵醫囑使用。

心臟健康的維護是場持久戰,需要個人、家庭和醫療系統的共同努力。從今日開始調整生活方式,定期進行專業評估,方能讓生命之泵持久強健地跳動。香港心臟基金會提醒市民,預防性檢查應從40歲開始,有家族史者更需提前至30歲,早期發現才是最好的治療。

Be the first to comment