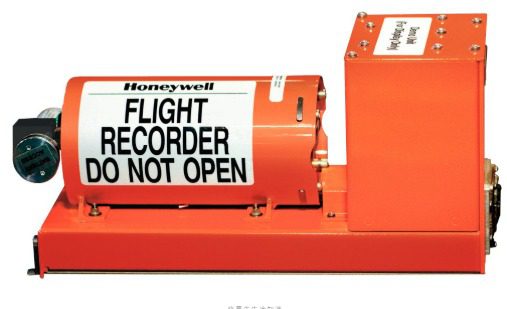

航空業界俗稱的「黑盒子」,實為飛行數據記錄器(Flight Data Recorder, FDR)與駕駛艙語音記錄器(Cockpit Voice Recorder, CVR)兩套裝置的統稱。儘管名為黑盒,其外觀實際上為鮮明的橙紅色,此種設計旨在便於事故現場的搜尋辨識。這兩套裝置作為現代航空安全體系的核心組成部分,承載著解讀空難關鍵線索的重要使命,其技術規格與保存能力直接影響事故調查的準確性與完整性。

飛行數據記錄器的技術演進歷經數代革新。早期採用金屬箔記錄方式,僅能記錄約5小時的飛行參數;現行固態記錄器則可持續記錄25小時以上的飛行數據,採樣參數從最初的8項擴展至超過1,500項。這些參數涵蓋飛機操縱面位置、發動機轉速、燃油流量、航向姿態等關鍵系統狀態,每項數據均以精確時間戳記同步,形成完整的飛行狀態矩陣。以空客A350為例,其飛行數據記錄系統可採集2,800個不同參數,每秒記錄頻率達64次,為事故重現提供極高解析度的數據基礎。

駕駛艙語音記錄器的技術要求同樣嚴苛。現代CVR配置四個獨立音頻通道,分別收錄機長、副駕駛、第三機組人員的耳麥通話及駕駛艙環境音。採用數位錄音技術後,語音保存時間從傳統磁帶的30分鐘延長至現今的2小時循環記錄。特別值得注意的是,CVR不僅記錄人員對話,更會收錄操縱桿操作提示音、警告音頻及背景機械噪音,這些細節往往成為判斷機組應急處置的重要依據。國際民航組織(ICAO)強制要求所有商用航空器必須配備能抵抗高衝擊的記錄器,確保在極端事故條件下仍能保存關鍵信息。

黑盒子的物理防護標準體現了航空安全的前瞻思維。根據TSO-C124b技術標準,合格記錄器必須能承受3,400G的瞬間衝擊、持續1,100°C高溫燃燒60分鐘、以及6,000米深海壓力維持30天的嚴苛測試。為達成這些指標,記錄器外殼採用鈦合金或高強度鋼材製造,內部填充耐熱絕緣材料,關鍵電路板經特殊塗層處理。2009年法航447航班空難中,記錄器在3,900米海底沉沒兩年後仍成功回收數據,充分驗證其可靠性。

事故調查中黑盒子的數據解析流程極為嚴謹。調查機構需在無塵實驗室環境下,使用專用讀取設備提取原始數據,經校驗後轉換為可讀格式。飛行數據需與雷達軌跡、氣象資料交叉驗證,語音記錄則要進行聲紋分析與背景噪音過濾。美國國家運輸安全委員會(NTSB)的標準程序要求,原始數據必須由三方獨立團隊分別解讀,確保分析結果客觀準確。2018年獅航610航班事故中,正是通過比對FDR數據與維修記錄,最終確認了MCAS系統的設計缺陷。

黑盒子數據在航空安全改進中發揮系統性作用。波音787夢想客機的飛控軟件更新,便是基於多起事故記錄數據的分析調整;空客A320neo發動機的喘振保護邏輯優化,同樣源自記錄器數據顯示的特定飛行狀態參數。國際航空運輸協會(IATA)的統計顯示,1980年以來全球商用航空事故率下降80%,其中約40%的安全改進直接源自黑盒子數據的系統分析。這種數據驅動的安全管理模式,使航空業成為交通運輸領域的安全標竿。

現行黑盒子技術仍存在若干局限性。水下定位信標(ULB)的電池壽命僅30天,馬航MH370事件暴露了深海搜尋的技術瓶頸;語音記錄時長不足,難以涵蓋某些長時間異常飛行的完整通話;無線數據傳輸技術尚未普及,無法實現實時監控。為此,航空業界正推動「新世代飛行記錄器」標準,要求2025年後新機必須配備可拋式記錄模塊與衛星數據鏈,記錄參數將擴增至3,000項以上,語音記錄延長至25小時。

黑盒子法律地位與數據隱私問題引發持續討論。國際民航公約附件13規定,記錄器數據所有權歸屬航空公司,但調查機構有權優先獲取。歐盟2014年通過的航空事故調查條例,明確禁止將語音記錄用於追究個人責任,此種法律平衡旨在確保機組人員如實報告安全隱患。然而,2015年德國之翼空難後,部分國家立法要求實時監控駕駛艙人員狀態,反映安全需求與隱私權保護的複雜權衡。

未來發展趨勢顯示,黑盒子技術將與人工智能深度融合。空中巴士開發的「智慧記錄器」原型,已能自動標記異常飛行狀態並優先保存相關數據;霍尼韋爾測試中的預測性記錄系統,可根據實時數據預判潛在風險並提前觸發高密度記錄。這些創新將使事故調查從被動分析轉向主動預防,進一步提升航空安全水平。

從航空安全體系視角審視,黑盒子不僅是事故調查工具,更是整個航空安全文化的物質載體。其技術標準的每次提升,都凝聚著歷史事故的慘痛教訓;其數據分析的每個結論,都推動著飛行操作程序與飛機設計的持續改進。在這個意義上,黑盒子如同航空安全的「集體記憶」,確保每次事故的經驗能轉化為全行業的安全資產,此種機制正是民航業能夠建立公眾信任的關鍵基礎。

Be the first to comment