在香港經濟復甦步伐緩慢的當下,政府近期推出多項增加庫房收入的措施,包括提高多項政府收費、新增稅項及擴闊稅基等政策,引發社會廣泛討論。這些政策背後反映的公共財政管理邏輯,與普羅市民面對的生活壓力形成鮮明對比,值得深入探討。

政府財政狀況與增收措施背景

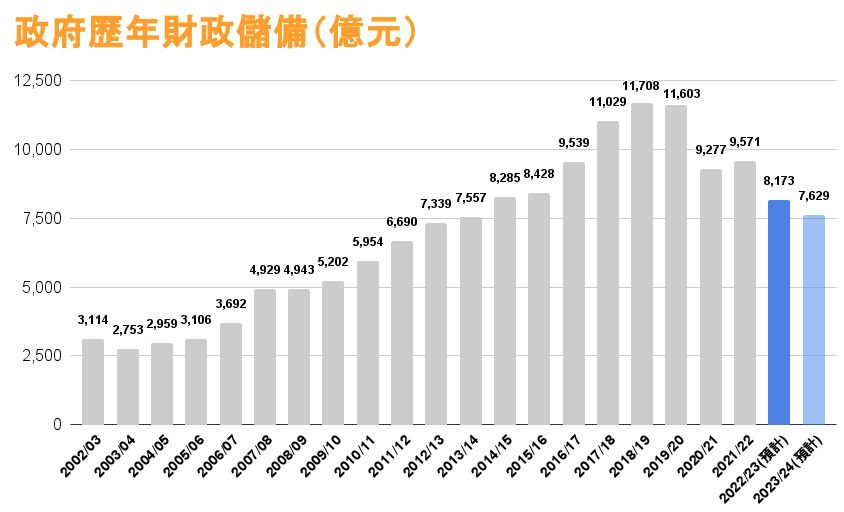

香港財政儲備近年持續下降,從2019年的1.1萬億港元高峰,跌至現時約7,000億港元水平。面對連年赤字,政府提出「開源節流」策略,其中開源部分包括調整商業登記費、提高物業印花稅稅率、研究引入新稅種等。財政司司長強調這些措施是「應有之義」,以確保公共財政穩健,維持香港長遠競爭力。

從公共政策角度而言,政府增加收入的理據具有一定合理性。香港稅基狹窄的問題存在多年,政府收入過度依賴土地出讓和利得稅,在經濟下行時容易出現結構性赤字。擴闊稅基理論上可以增強財政韌性,避免因單一收入來源波動而影響公共服務質素。然而,這些理論上的優點,在實際執行時往往與民生現實產生矛盾。

市民經濟困境與政策感受落差

當前香港市民正面對多重經濟壓力。通脹持續高企,基本生活開支不斷上升;樓價雖有調整但仍遠超一般家庭負擔能力;就業市場不穩,部分行業出現裁員潮。在這樣的環境下,政府增加各項收費的時機與幅度,難免令市民感到政策與現實脫節。

以商業登記費為例,中小企經營者普遍反映,在生意仍未恢復至疫情前水平的情況下,增加登記費無異於雪上加霜。餐飲業代表指出,現時業界正面對食材成本上升、人手短缺等問題,政府此時增加收費將進一步壓縮經營空間,可能導致更多結業潮。這種政策時機的選擇,反映出政府對市場實際狀況的掌握或有不足。

增收措施的社會公平性質疑

更值得關注的是,這些增收措施的社會公平性受到質疑。現有政策大多採取「一刀切」方式調整收費,未能充分考慮不同階層的承受能力。例如提高車輛牌照費,對基層職業司機的影響遠大於富裕車主;增加物業交易稅率,反而可能抑制樓市流動性,不利市場健康發展。

稅務專家指出,香港的稅制改革應更注重「能者多付」原則。與其全面增加各項收費,不如優先考慮引入累進式物業稅、奢侈品消費稅等更具針對性的措施。這既能確保政府收入,又能減輕基層負擔,符合社會對公平稅制的期望。

公共財政管理的兩難困境

政府確實面臨艱難的財政平衡抉擇。一方面,維持財政穩健對香港國際評級和金融中心地位至關重要;另一方面,過度緊縮可能抑制經濟活力,加重民生困難。這種兩難在經濟下行期尤其明顯。

經濟學者建議,政府應更明確區分短期應急措施與長遠財政改革。短期而言,可考慮針對性紓困,如延長中小企稅費寬減;長遠則需全面檢視稅制結構,建立更可持續的收入模式。同時,控制公共開支增長同樣重要,避免單靠增加收入來解決財政問題。

市民對公共財政的合理期待

普通市民對政府財政政策的最大期待,是能夠在維持公共服務質素與減輕民生負擔之間取得平衡。近期民調顯示,超過六成受訪者認為政府應先控制開支,而非急於增加收入;七成市民希望政府能提供更多針對性紓困措施。

這種民意反映市民對「公共財政倫理」的基本理解:政府理財與家庭理財本質相似,在收入減少時,首要考慮的應是節流而非開源。當普通家庭都在縮減非必要開支時,市民自然期望政府也能展現同樣的財政紀律。

建立更具包容性的政策制定過程

要化解當前矛盾,關鍵在於增強政策制定的透明度和包容性。政府應建立更暢通的民意收集機制,在推出增收措施前進行更充分的社會諮詢。同時,建議引入「民生影響評估」制度,系統性分析各項政策對不同階層的實際影響。

公共財政政策最終目的是服務市民,而非單純追求數字平衡。在經濟困難時期,政府更需展現靈活性和同理心,避免因僵化的財政目標而加劇社會矛盾。唯有真正理解市民處境的政策,才能獲得廣泛支持,實現長遠的財政健康。

Be the first to comment