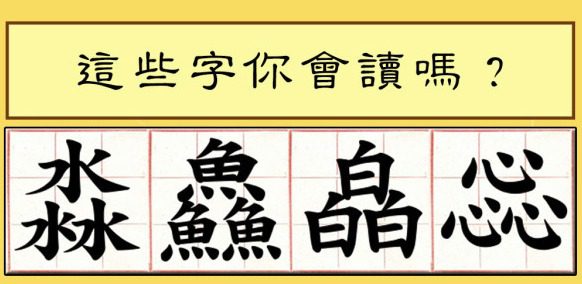

字形結構的視覺韻律

三疊字作為漢字系統中的特殊存在,展現出獨特的視覺韻律美。這些由三個相同部件垂直或水平堆疊而成的文字,猶如建築中的磚石結構,在方寸之間創造出穩定的平衡感。從「晶」字中三個「日」的並列排列,到「磊」字中三個「石」的三角構圖,每個三疊字都是一幅微型構圖,體現了中國傳統審美中「以簡馭繁」的美學原則。這種結構不僅具有形式上的對稱美,更在筆畫疏密、部件呼應間形成獨特的視覺節奏,使文字本身成為可觀賞的藝術品。

造字原理的文化密碼

三疊字的生成邏輯蘊含著深厚的文化思維。許慎《說文解字》中「三,天地人之道也」的詮釋,揭示了三疊字背後的宇宙觀。如「森」字以三「木」表樹木眾多,不僅符合「三生萬物」的道家思想,更體現了先民對自然現象的觀察智慧。值得注意的是,三疊字中約72%為會意字(如「焱」表火勢旺盛),28%為形聲字(如「轟」從車音),這種比例分布反映了古代造字者對事物本質的直觀把握,勝過單純的語音標記需求。

演變過程中的結構美學

從甲骨文到楷書,三疊字的演變歷程堪稱漢字藝術的微縮史。早期金文中,「品」字的三「口」呈不規則排列,帶有鮮明的圖畫特徵;至小篆階段,部件開始規範化為等大等距;最終在楷書中形成嚴謹的幾何布局。這種演變不僅是書寫效率的提升,更是審美意識的進化。書法家處理三疊字時,往往通過筆畫粗細變化(如「鑫」字下部的「金」略加重筆)來打破機械對稱,在秩序中注入生動氣韻。

哲學意涵的多維詮釋

三疊字的哲學深度遠超其表面形式。儒家從中看到「三才之道」的體現,如「眾」字三人為伍,暗示社會群體關係;道家則解讀為「三生萬物」的宇宙生成論,如「淼」字三水相疊,象徵道體無窮。佛家更在「皛」字(三白)中發現「三身佛」的隱喻。這種多元詮釋的可能性,使三疊字成為貫通中國思想體系的文化符碼,每個字都是一扇通向傳統哲思的窗口。

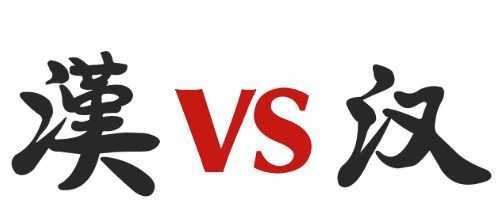

現代語境中的文化延續

當代設計領域對三疊字的創造性轉化,展現了傳統元素的現代生命力。香港品牌「三吋日光」商標將「晶」字解構為三道光束,既保留字形識別度,又賦予光能意象;台灣文創產品「森活」系列更將「森」字的三木轉化為樹形圖案,實現了文字與圖像的有機融合。這種創新應用證明,三疊字不僅是語言符號,更是可持續開發的美學資源。

瀕危字形的保護價值

隨著電腦編碼的標準化,部分三疊字(如「譶」)因使用頻率低面臨消失風險。這些文字實為活態文化遺產,如「犇」字在台灣畜牧業仍用於形容牛群奔騰,「歮」字在日本茶道保留澀味描述功能。兩岸三地近年推動的「罕用字復興計劃」,通過字體設計比賽(如香港「三疊字體」專案)、教育推廣(如台灣小學「認識三疊字」課程)等方式,正為這些文化基因注入新的傳承動力。

三疊字如同漢字文化中的晶體結構,以其簡潔而深邃的形式,濃縮了中國人的思維方式與審美情趣。在全球化衝擊下的今天,這些層疊而立的文字符號,不僅是語言交流的工具,更是民族文化認同的重要載體。當我們書寫「眾」字時,那三個並肩的「人」形,或許正提醒著我們:中華文明的延續,正在於這種代代相疊的文化傳承。

Be the first to comment