山,亙古以來便是人類精神投射最為豐富的自然載體。當第一縷晨光掠過峰巒的稜線,我們看到的從來不只是地質學意義上的岩塊堆疊,而是一個文明對崇高、永恆與超越的集體想像。從《山海經》的神話敘事到禪宗的「見山是山」三重境,從徐霞客的實測地理到張大千的潑墨山水,人類對山的理解實則是一部不斷自我顛覆的認知史,其中交織著科學理性與詩性思維的永恆對話。

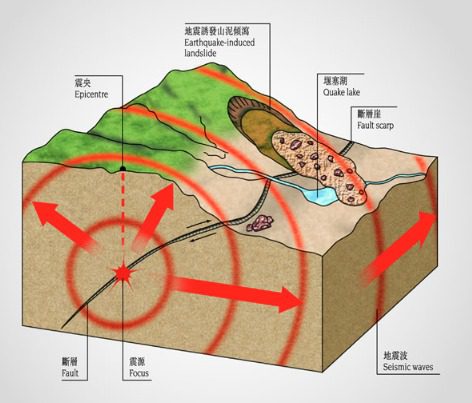

地質時間的沉默見證者,山嶽以億萬年為單位的形成過程,本身就是一部地球演化的史詩。板塊構造學說揭示了造山運動的力學本質——當歐亞板塊與印度板塊以每年5公分的速度相互擠壓,喜馬拉雅山脈便以0.5公分的年增長率向天空延伸。這種地殼的慢性舞蹈,在人類的時間尺度上幾乎凝滯不動,卻在科羅拉多峽谷的沉積岩層中留下清晰可辨的紋理。瑞士地質學家阿爾伯特·海姆在19世紀末首度測量阿爾卑斯山脈的褶皺結構時,他所觸碰的其實是遠古海洋的化石記憶——那些嵌在山體中的菊石化石,正是特提斯洋存在過的確鑿證據。這種將山體視為地球史書的閱讀方式,徹底改變了人類對腳下土地的認知維度。

在東方美學傳統中,山從來不是客觀的地理存在。北宋畫家郭熙在《林泉高致》中提出的「三遠法」,實質是將山岳轉化為心靈的鏡像。「高遠」展現崇高敬畏,「深遠」傳達幽微玄思,「平遠」則寄託淡泊沖和。當米芾以「米點皴」再現江南煙雨中的山色時,那些水墨暈染的痕跡早已超越地形學的準確性,成為文人精神的物質載體。這種審美轉化在12世紀的日本達到新的高度——禪僧雪舟等楊將中國山水畫技法與日本侘寂美學融合,在《天橋立圖》中創造出「心象風景」的典範,畫中的山巒既是地理實景,更是參禪者內觀時的精神圖景。

宗教傳統對山的詮釋更展現出驚人的跨文化共性。希臘人將奧林波斯山視為眾神居所,猶太教與基督教傳統則將西奈山塑造為神人立約的聖地。在藏傳佛教體系中,岡仁波齊峰被理解為宇宙的軸心(axis mundi),其四面稜角對應著四大洲的空間秩序。這些神聖地理學的建構,實質是人類將抽象信仰具象化的認知橋樑——當物理高度轉化為精神高度,攀登便成為超越凡俗的隱喻。法國歷史學家米歇爾·德·塞爾托曾分析聖母顯靈地往往位於山區的現象,指出「垂直性本身就是神聖的修辭學」。

現代性對山的祛魅過程卻充滿弔詭。18世紀博物學家洪堡的安第斯山考察,將科學測量與審美體驗奇妙地融合——他在欽博拉索峰頂同時記錄氣壓數據與崇高體驗,這種雙重視角預示了現代人面對自然的精神分裂。當瑞士工程師在少女峰鋪設鐵軌,當尼泊爾政府對珠峰攀登者收取許可費,山的純粹物質性被極端強化的同時,其精神象徵卻在消費主義中異化為景觀商品。法國哲學家加斯東·巴舍拉在《空間詩學》中警告:「被精確測繪的山,正在失去讓我們做夢的能力。」

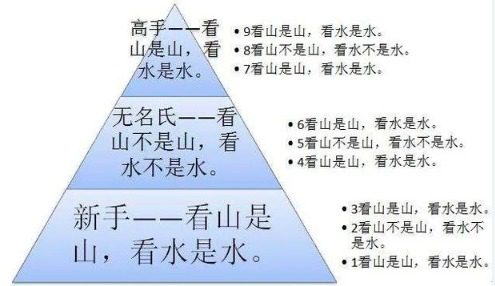

或許最深刻的解方來自東方智慧。青原惟信禪師的「見山三階段」說,揭示認知革命的螺旋路徑:最初「見山是山」的素樸實在論,經過「見山不是山」的批判解構,最終抵達「見山只是山」的超然直觀。這種辯證歷程恰似人類對山岳理解的縮影——從神話思維到科學分析,最終回歸存在本身。明代旅行家徐霞客的實踐具有啟示性:他既以驚人的準確性記錄喀斯特地貌的溶洞結構,又在《徐霞客遊記》中留下「登黃山天下無山」的審美判斷。這種兼備實證精神與詩性智慧的雙重視角,或許正是現代社會最匱乏的山岳哲學。

當代生態危機迫使我們重新定義人山關係。阿爾卑斯山區的冰川退縮、喜馬拉雅山脈的永凍土融化,這些地質劇變實質是地球對人類文明的無聲控訴。或許山的終極啟示正在於此:它既是我們測量世界的標尺,更是測量文明深度的試劑。那些看似永恆的岩層提醒我們,真正的智慧不在於征服高度,而在於理解自身在宏大時空中的恰當位置——正如宋代山水畫中的人物總以微小比例出現在巨嶽之前,這不是對人類的貶抑,而是對宇宙秩序的謙卑認知。

Be the first to comment