太極作為中國傳統文化的重要組成部分,蘊含著深厚的哲學思想與實踐智慧。其理論根源可追溯至《周易》的陰陽變化學說,經過宋明理學家的系統闡發,逐漸形成一套完整的世界觀與方法論。太極拳作為其身體實踐的載體,將抽象哲學轉化為具體動作,在當代社會仍展現出獨特價值。

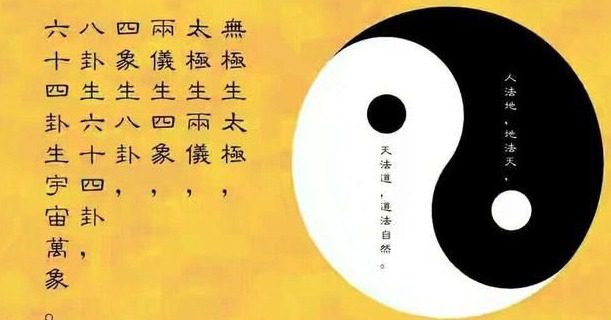

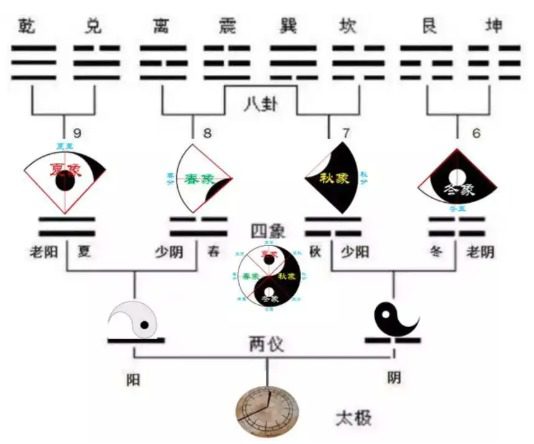

太極哲學的核心在於陰陽互動的辯證關係。《太極圖說》有云:”無極而太極,太極動而生陽,動極而靜,靜而生陰。”這種動靜相生的觀念,揭示宇宙萬物皆包含對立統一的兩面性。北宋周敦頤提出的太極圖,以黑白魚形相互涵攝的圖像,直觀展現陰陽互根、此消彼長的動態平衡。在實踐層面,這種哲學表現為”虛實分明”與”剛柔相濟”的運動原則,要求習者在每個動作中保持力量的收放自如。

太極拳的技術體系建立在意氣形三者的協調統一之上。王宗岳《太極拳論》強調:”以心行氣,務令沉著,乃能收斂入骨。”這種內在要求使太極拳有別於一般外家拳法,形成”其根在腳,發於腿,主宰於腰,形於手指”的動力鏈條。陳式太極拳的纏絲勁、楊式太極拳的抽絲勁,雖表現形式不同,但都遵循”節節貫串”的運動原理,體現中國武術獨特的發力方式。

呼吸調節在太極實踐中佔據重要地位。傳統理論主張”逆腹式呼吸”,即吸氣時收腹、呼氣時鼓腹,與動作開合相配合。現代研究顯示,這種呼吸模式可使膈肌活動幅度增加40%,有效提升肺活量。配合”氣沉丹田”的意識引導,能降低交感神經興奮度,使心率維持在每分鐘90-110次的運動強度,特別適合中老年人鍛煉。

太極拳的養生機理得到實證醫學的支持。臨床研究表明,持續練習太極12週可使高血壓患者收縮壓平均下降15mmHg。其緩慢而深長的動作能增強下肢肌力約20%,顯著降低老年人跌倒風險。在心理層面,太極要求”心靜體鬆”的狀態,能促使大腦分泌更多γ-氨基丁酸,這種神經遞質具有緩解焦慮的功效。

不同流派展現出風格迥異的技術特點。陳式太極保留爆發性發勁動作,如”掩手肱捶”要求瞬間釋放纏繞蓄積的力量;武式太極強調”立身中正”,動作幅度緊湊;孫式太極融入形意拳步法,形成進退靈活的特色。這些差異反映太極拳在歷史演變中,如何適應不同地域文化與個人體質特點。

教學傳承面臨現代化轉型的挑戰。傳統”口傳心授”的師徒制難以滿足大眾化需求,香港康文署推出的太極班年參與人次逾十萬,促使教學方法趨向系統化分級。視頻教學雖突破時空限制,但無法糾正細微動作偏差,部分機構引入肌電圖生物反饋技術,通過數據可視化提升學習效率。

太極文化的國際傳播呈現新特點。聯合國教科文組織將太極拳列入人類非遺名錄後,全球習練者估計已超3億。海外教學逐漸脫離神秘主義表述,轉向科學化解釋,如哈佛醫學院開設”太極與健康”課程,從運動醫學角度分析其效益。這種轉變使太極更易被不同文化背景者接受。

器械練習拓展了太極的表現形式。太極劍講求”劍走輕靈”,動作與兵器需達至”身劍合一”;太極扇將舞蹈元素融入傳統套路,增強觀賞性;太極球訓練則通過器械阻力,深化對”掤勁”的理解。這些衍生產品的開發,反映傳統文化在當代的創造性轉化。

學術研究為太極注入新內涵。北京體育大學建立的太極生物力學模型,精確量化了”如封似閉”動作中關節力矩分布;台灣學者運用腦電圖技術,證實長期練習者前額葉α波活動增強,這與注意力提升存在正相關。這類跨學科研究,正逐步揭示太極影響身心機制的科學基礎。

在現代都市生活中,太極提供獨特的身心調節方式。香港公園每日清晨的集體練習,構成城市特殊的文化景觀。上班族透過簡化套路,在辦公室即可進行”微運動”,緩解久坐帶來的健康問題。這種適應性轉變,使古老智慧得以在快節奏社會中延續其生命力。

太極體系展現的中國哲學智慧,對於當代社會具有多重啟示。其”以柔克剛”的思想,為解決衝突提供另類思路;”動中求靜”的修養方法,對治信息過載引發的焦慮;而”天人合一”的整體觀,更蘊含生態文明建設的寶貴啟發。從這個意義上說,太極不僅是文化遺產,更是面向未來的生活智慧。

Be the first to comment