近幾年來,網絡上流行將印度戲稱為「三哥」,這個稱謂的起源可追溯至更早的「阿三」一詞。事實上,「三哥」這個相對新穎的稱呼,很可能是受到「土房哥」、「田鼠哥」等網絡用語的影響而演變而來。至於「阿三」這個更早的稱謂,其來源則有多種說法,值得探討一下。

「阿三」到「三哥」的稱謂演變

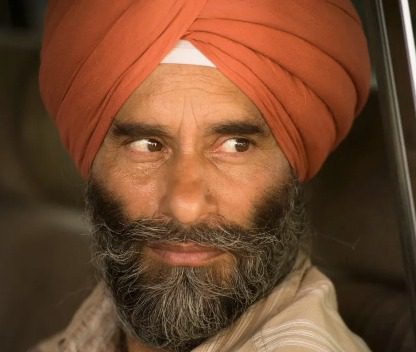

關於「阿三」一詞的起源,第一種說法與上海英租界的歷史密切相關。鴉片戰爭結束後的1845年,英國強迫清政府開放上海租界。這個享有治外法權的區域由英國直接管轄,中國執法人員無權進入。在長達近百年的租界時期,英國當局從其殖民地印度調派大量男性擔任巡捕。這些頭裹紅巾、手持警棍的印度巡捕,成為當時上海街頭的特殊風景。上海居民最常聽到這些巡捕說的英語是「I SAY」或「I SEE」,其發音與上海話中的「阿三」極為相似,因而得名。另有觀點指出,這些印度巡捕在母國與租界都處於社會底層,卻經常仗勢欺壓中國百姓,引發當地民眾強烈反感。由於上海方言中「三」字常帶貶義,如「癟三」、「豬頭三」等用語,故以「阿三」稱呼這些不受歡迎的印度巡捕。

自詡「世界第三軍事強國」

第二種說法則與印度的國際地位自詡有關。印度長期以來自稱為世界第三軍事強國,但實際軍事實力和國防工業水平與這個稱號存在明顯差距。其軍事裝備被戲稱為「萬國牌」,國產武器比例極低。諸如耗時23年建造卻仍未形成戰鬥力的航母,以及發射後失聯的月球探測器等事例,都成為網民調侃的素材。正因為印度自封「世界第三」的定位,中國網民便以「阿三」這個帶有戲謔意味的稱呼來回應這種自我標榜。

冷戰時期的「第三極」外交

第三種說法涉及冷戰時期的國際格局。在美蘇兩極對峙的時代背景下,印度試圖打造不依附於任何陣營的「第三極」勢力。這一政治主張確有歷史依據,1961年印度總理尼赫魯發起首屆不結盟運動領導人會議,正式確立了這個旨在超越冷戰對抗的國際聯盟。不結盟運動的興起,使印度一度以「第三極」領袖的姿態活躍於國際舞台。這個歷史背景也為「阿三」的稱謂提供了另一種可能的解釋。

稱謂變遷的社會意義

從「阿三」到「三哥」的稱謂演變,反映了網絡時代語言使用的趣味性變化。這些稱呼雖然帶有調侃成分,但其背後都連接著具體的歷史脈絡與社會現象。無論是殖民時期的特殊記憶,還是對印度國際定位的觀察,抑或是冷戰時期的政治格局,都為這些民間稱謂提供了豐富的詮釋空間。值得注意的是,這類稱呼的使用應當把握分寸,避免淪為帶有歧視意味的標籤,這或許也是「阿三」逐漸被相對中性的「三哥」所替代的原因之一。

Be the first to comment