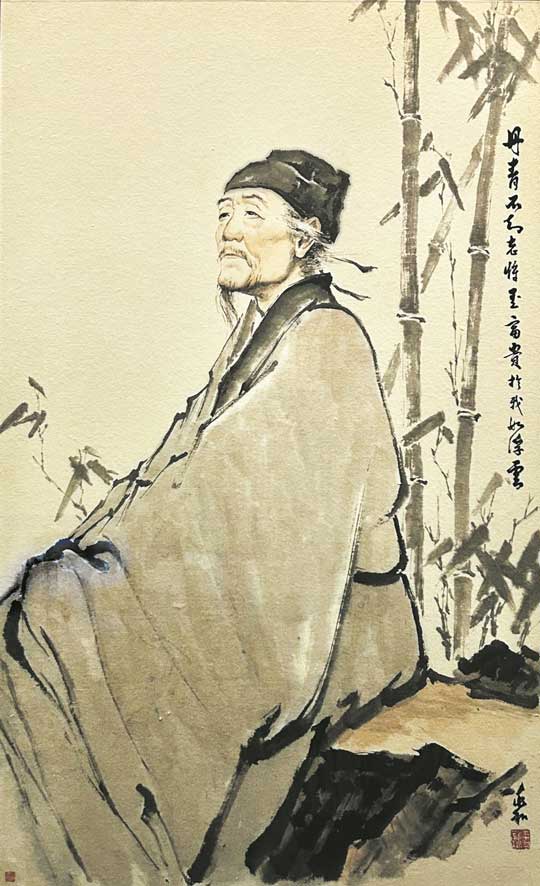

杜甫(712—770),字子美,號少陵野老,唐代最偉大的現實主義詩人,與「詩仙」李白合稱「李杜」。李白與杜甫的名字如影隨形,交相輝映。

杜甫出生於河南鞏縣,祖父為唐初赫赫有名的詩人杜審言。杜審言才華橫溢,詩才卓越,與李嶠、崔融、蘇味道合稱「文章四友」。杜審言的詩歌也很優美,他在《早春遊望》這樣描繪江南的早春:

獨有宦遊人,偏驚物候新。

雲霞出海曙,梅柳渡江春。

淑氣催黃鳥,晴光轉綠蘋。

忽聞歌古調,歸思欲沾巾。

杜甫還有兩個有名的遠祖。一位是漢武帝時期有名的酷吏杜周。杜周是漢武帝手下的御史大夫,心狠手辣,執法嚴峻,喜歡酷刑,以殘暴出名。還有一位是晉代名將杜預,晉滅吳的統帥之一,祖籍襄陽。杜甫是杜預次子杜耽的後代,晚唐詩人杜牧是杜預少子杜尹的後代,杜甫是杜預的十三世孫,杜牧是杜預的十六世孫,杜甫與杜牧其實也是遠親。

雖然後世評價杜甫為現實主義詩人,但他早年也曾雄心勃勃、壯志滿懷。杜甫少年時期就喜歡藝術,舞蹈、歌曲、音樂、繪畫來者不拒。在洛陽岐王李範宅裡,他對李龜年激越嘹亮的歌聲如癡如醉;繪畫方面,杜甫尤其喜歡吳道子的畫作,對吳道子畫的佛道人物很是推崇。他還非常喜歡李北海雄秀的書法,曾和李白一起拜見李邕。後世鮮有人知道杜甫書法也很卓越,楷、隸、行、草兼工,高古雄壯,筆勢遒勁、翰墨淋漓。這些藝術素養,對他的寫作有著潛移默化的影響。

這樣一個性鮮明、充滿朝氣的杜甫,我們可以從他的名作《望嶽》中窺得一二:

岱宗夫如何,齊魯青未了。

造化鐘神秀,陰陽割昏曉。

蕩胸生層雲,決雌入歸鳥。

會當淩絕頂,一覽眾山小。

可惜的是,少年杜甫文才出眾,卻在博取功名方面屢屢受挫。杜甫赴洛陽應舉不第,後又在長安應試落第。科舉之路無望後,杜甫不得不和李白一樣,向皇帝獻賦,向貴人投詩,希望以詩賦博取功名。天寶十載正月,唐玄宗舉行祭祀盛典,杜甫獻三大禮賦,這三篇文章辭藻雄奇、大氣磅礴,玄宗十分賞識,令杜甫在集賢院待命,卻沒有給他正式的官職。直到天寶十四載,杜甫才得到了一個兵曹參軍的「安慰獎」。

安史之亂前夕,杜甫深入民間,體會人民疾苦,寫出了《兵車行》《麗人行》《赴奉先詠懷》等現實主義傑作。他大聲呐喊,揭露朱門豪族的奢靡生活,尤其是七言古詩《麗人行》,揭露了楊家炙手可熱的驕奢生活,成為不朽的「史詩」。成語「炙手可熱」就源自這首詩歌的最後一句:

紫駝之峰出翠釜,水精之盤行素鱗。

犀箸厭飫久未下,鸞刀縷切空紛綸。

黃門飛鞚不動塵,禦廚絡繹送八珍。

簫鼓哀吟感鬼神,賓從雜遝實要津。

後來鞍馬何逡巡,當軒下馬入錦茵。

楊花雪落覆白蘋,青鳥飛去銜紅巾。

炙手可熱勢絕倫,慎莫近前丞相嗔。

安史之亂爆發後,潼關失守,唐玄宗逃亡蜀地避禍。杜甫沒能隨駕,只好輾轉多地躲避戰亂。他胸懷家國,心系蒼生,創作了《春望》等不朽名作。天寶十四載七月,太子李亨於靈武登上皇位,後世稱其為唐肅宗。杜甫心系朝廷,隻身投奔靈武,途中不幸為叛軍俘虜,押至長安。至德二載四月,杜甫冒險逃出長安,投奔唐肅宗。覲見皇帝後,他被授為左拾遺,後人因此也稱他「杜拾遺」。不過,杜甫的性格比李白還暴躁,脾氣也十分倔強,很快觸怒了唐肅宗,加上皇帝本來就不喜歡杜甫的相貌,他被貶到華州擔任小官。從此,唐肅宗對杜甫棄如敝履,不再重用。

安史之亂期間,杜甫親眼目睹哀鴻遍野,老百姓流離失所,他以悲天憫人的情懷,創作了現實主義的經典之作「三吏」——《新安吏》《石壕吏》《潼關吏》和「三別」——《新婚別》《垂老別》《無家別》。

後來,杜甫全家翻過秦嶺,輾轉到成都,在節度使嚴武的幫助下,於成都城西浣花溪建成了一座草堂,這就是後來的「杜甫草堂」,也稱「浣花草堂」。草堂臨近錦江,可以看到西嶺雪山,環境清幽,杜甫在這裡客居了四年,潛心創作詩歌240首。但他的生存境遇並不好,甚至有時還要挨餓。可相比之前顛沛流離的生活,現在的安逸實屬不易。

對於這段生活,杜甫曾在《狂夫》中這樣寫道:

萬里橋西一草堂,百花潭水即滄浪。

風含翠筱娟娟靜,雨浥紅蕖冉冉香。

厚祿故人書斷絕,恒饑稚子色淒涼。

欲填溝壑唯疏放,自笑狂夫老更狂。

成都自古就是市井氣息濃厚的自由城市,杜甫在這裡的生活也相對豐富,有「故人供祿米,鄰舍與園蔬」。他在草堂前開闢了藥圃和花園,種植草藥和花卉,有時候還去山區采藥。居住環境雖然簡陋,卻清幽美妙,充滿意趣。杜甫有一個鄰居叫黃四娘,喜歡種花,很懂生活,於是她的身影出現在《江畔獨自尋花》中:

黃四娘家花滿蹊,千朵萬朵壓枝低。

留連戲蝶時時舞,自在嬌鶯恰恰啼。

可見,杜甫居所周圍花開茂盛,蝴蝶飛舞,一派田園景致。他很喜歡成都的自然風光和人間煙火,寫下了《春夜喜雨》和《絕句》,描繪了成都的秀麗風光。五言律詩《春夜喜雨》也是清新淡雅詩風的典範:

好雨知時節,當春乃發生。

隨風潛入夜,潤物細無聲。

野徑雲俱黑,江船火獨明,

曉看紅濕處,花重錦官城。

《絕句》則成為描繪成都風貌的代表之作:

兩個黃鸝鳴翠柳,一行白鷺上青天。

窗含西嶺千秋雪,門泊東吳萬里船。

在草堂,杜甫經常與一些文人墨客詩酒唱和,還邀請畫家韋偃在草堂的牆上作畫。劍南節度使嚴武是杜甫的好友,經常資助和照顧杜甫一家,因此杜甫才有了前面提到的安逸生活。廣德二年,杜甫被嚴武聘為劍南節度使參謀。後來,嚴武推薦杜甫為檢校工部員外郎,所以,後人又稱杜甫為「杜工部「。這一時期,杜甫的人生短暫回暖,卻再次因性格使然,常常與嚴武發生衝突,兩人關係磕磕絆絆。

嚴武去世後,杜甫離開成都到達夔州(奉節),租了公田和家人一起耕種,開始了一段難忘的耕讀生活。他客居的茅屋很簡陋,就在赤甲山腳下。赤甲山位於瞿塘峽西口北岸,雄偉的岩石呈紅色,如巨人袒胸露背,所以叫赤甲山。雄偉險峻的赤甲山與南岸的白鹽山隔江相望,形成了一道天然屏障,這就是名聞天下的夔門。這裡群峰連綿,峰巒疊嶂,長江在峽谷中飛馳流淌,日出和日落的時候風景更是美妙。杜甫很喜歡夔州的巍峨風光,雖然身體不好,依然經常徒步、爬山,有時候,他步行走到長江邊的白帝城,靜靜觀看長江的流水。一次,杜甫獨自爬上巍峨的山巔,俯瞰赤甲山下:長江三峽盡收眼底,炊煙嫋嫋的夔州城,山林之間楓樹和橘樹交織,景色無比壯麗,於是他寫下了《夔州歌十絕之四》:

赤甲白鹽俱刺天,閭閻繚繞接山巔。

楓林橘樹丹青合,複道重樓錦繡懸。

這一時期,雖然杜甫的生活依然艱難,但大自然的壯美使他依然才情萬丈,思維敏捷。他勤奮寫詩,感悟人生,擁抱大自然,創作達到了巔峰,共作詩四百三十多首,佔其總作品量的百分之三十。譬如《登高》《秋興八首》都是他在夔州時期的作品。

唐大曆三年,杜甫思鄉心切,離開夔州乘舟出峽,先到江陵,又轉公安,往南流浪。大曆五年寒冬,杜甫在開往岳陽的一條小船上寫下《風疾舟中伏枕書懷三十六韻,奉呈湖南親友》。在這首長達三十六句的作品裡,他對自己顛沛流離的一生做了總結。不久便悄然去世,時年59歲。

杜甫的一生,是充滿傳奇色彩的一生,也是飽經滄桑的一生。他出身名門,本應擁有優越的生活和光明的前途,但命運卻對他開了一個又一個殘酷的玩笑。他在科舉中屢遭挫折,在仕途上四處碰壁,在生活中飽受貧困和疾病的折磨 。然而,正是這些苦難的經歷,成就了他偉大的詩歌創作。他的詩歌,不僅具有極高的藝術價值,更是那個時代的真實寫照,反映了社會的種種問題和人民的苦難 。他用詩歌表達了對國家和人民的深深熱愛,對社會不公的強烈批判,以及對美好生活的嚮往和追求 。杜甫的詩歌,如同一座不朽的豐碑,屹立在中國文學的歷史長河中,激勵著後人不斷追求真理和正義,關注社會和民生 。

Be the first to comment